Informativa

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 e dell’art.13 GDPR

Premessa

Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS con sede legale in Italia a San Giuliano Milanese (MI), Frazione di Mezzano, Codice Fiscale 92504680155 e P.IVA 05600730963 (di seguito “Titolare” o “Ai.Bi.”) è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle persone e si impegna a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice Privacy”) e il Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento dell’Unione Europea relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR”) e a tenere regole di condotta che garantiscono una sicura, controllata e riservata navigazione nel proprio sito anche attraverso i “links” in esso contenuti.

Siete, pertanto, invitati a prendere visione della presente informativa, data ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e dell’art. 13 GDPR, e a consultarla periodicamente poiché le regole vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali sono soggetti a variazioni nel tempo, in funzione di modifiche legislative e di regolamentari in materia.

Principi-base della privacy policy di Ai.Bi.

- Trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa che viene presentata all’utente che, di volta in volta, accede ad una sezione del sito nella quale è previsto il conferimento di dati personali;

- Utilizzare esclusivamente i dati che sono stati rilasciati spontaneamente dall’utente;

- Rendere disponibili i dati a soggetti terzi esclusivamente per fini strumentali a quanto espressamente richiesto e da noi accuratamente selezionati;

- Comunicare i dati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse a quanto di interesse o qualora ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria;

- Trasferire i dati in Paesi Terzi solo ed esclusivamente qualora ciò sia legato a specifiche attività o doveri connessi agli incarichi ricevuti o comunque al rapporto la persona fisica cui i dati si riferiscono o ancora qualora ciò si rendesse necessario in adempimento di norme;

- Rispondere alle richieste di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti, di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati se trattati in violazione di legge, di oblio, di opposizione al trattamento dei dati per fini di comunicazioni informative sui nostri progetti e richieste di contributi economici a sostegno delle nostre attività istituzionali;

- Assicurare un corretto e lecito trattamento dei dati, salvaguardando la vostra riservatezza, e applicare misure idonee di sicurezza a tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati stessi;

- Conservare i dati nei propri archivi cartacei o informatici per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività concordate con l’interessato, ad adempiere a obblighi di legge o fino alla revoca del consenso dell’interessato;

- utilizzare cookie tecnici per agevolare la navigazione nel sito e cookie analitici per fini statistici

- utilizzare cookie di profilazione soltanto se l’utente ha prestato consenso a tale uso.

- Oggetto del Trattamento

Ai.Bi. utilizza i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare o altrimenti rilasciati in occasione dell’adesione ai servizi riservati agli utenti del sito internet, quindi al fine di poter rispondere alle richieste espressamente avanzate dagli stessi utenti.

- Finalità del Trattamento

Tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali di Ai.Bi., e in particolare per:

- registrazione al nostro sito;

- donazioni, eseguite in varie modalità (carta di credito, domiciliazione bancaria o altro);

- iscrizione alla nostra newsletter;

- richiesta di pubblicazioni o video;

- invio di curricula vitae;

- richiesta di informazioni;

- adesione a progetti speciali attivati da Ai.Bi.

I Suoi dati personali sono trattati:

2A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

- concludere i contratti per i Servizi del Titolare;

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

2B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt.23 e 130 Codice Privacy e art.7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni informative e materiale pubblicitario sulle attività e i servizi offerti dal Titolare;

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi collegati al Titolare da scopi statutari affini o che collaborano con il Titolare per la realizzazione di determinate attività (fra cui Fondazione Ai.Bi. e AIBC Società Cooperativa sociale).

Le segnaliamo che se siete già nostri sostenitori, potremo inviarLe comunicazioni informative e pubblicitarie relative alle attività realizzate o da realizzare dal titolare analoghe a quelle da Lei già in passato supportate oppure relative a servizi offerti analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 comma 4 Codice Privacy).

- Modalità di Trattamento

Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito di questo sito saranno realizzati con strumenti sia cartacei sia elettronici o telematici e/o automatizzati, con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità specificate di volta in volta nell’informativa presentata all’utente.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 del Codice Privacy e all’art.4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

- Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio considerata la necessità di archiviazione o comunicazione a Terzi per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio fiscali).

Per le specifiche finalità di marketing, quindi per il mantenimento dei contatti con i sostenitori sulle iniziative e attività del Titolare, i dati saranno trattati fino a Sua eventuale revoca del consenso.

- Accesso ai dati

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art.2A) e 2B):

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o degli altri enti collegati ad Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

- Comunicazione dei dati a soggetti Terzi

Per fini connessi all’erogazione del servizio a cui l’utente ha aderito, i dati saranno messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, e che erogano servizi strumentali a soddisfare la richiesta dell’utente (ad esempio, banche e istituti di credito o di emissione di carte di credito per permettere le transazioni necessarie alla donazione on line, società che svolgono il servizio di consegna postale, enti assicurativi, spedizionieri, consulenti fiscali, organizzazioni a noi collegate) ovvero ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti.

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett a), b), d) Codice Privacy e art.6 lett.b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità indicate.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Nel caso in cui l’utente del sito internet www.aibi.it avesse inserito un apposito flag contrassegnando per acconsentire a ricevere materiale informativo su eventi e iniziative di Ai.Bi., potrà ricevere ai recapiti volontariamente indicati anche questo tipo di informazioni, anche sulle attività che fossero svolte in collaborazione con AIBC società cooperativa sociale e/o Fondazione Ai.Bi. o grazie al supporto di quest’ultima. Si tratterà dunque di finalità distinte dall’operazione principale svolta (di acquisto, donazione, altro) per cui i dati saranno archiviati nel medesimo Server della società di hosting indicata al paragrafo seguente e varranno le comunicazioni a terzi per le operazioni di spedizione del materiale.

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti terzi cui sono stati comunicati i dati può essere richiesto all’indirizzo: amministrazione@aibi.it.

I Suoi dati non saranno diffusi al pubblico.

- Trasferimento dati in Italia e all’estero

Ai.Bi. raccoglie e conserva i dati informatici in diversi Server (macchine fisiche) localizzati in Italia e Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i Server, tramite Servizi in Outsourcing, anche in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Per alcune attività del Titolare cui Lei abbia aderito o decida di aderire può essere prevista la comunicazione o il trasferimento dei dati tra le diverse sedi legali o operative del Titolare e fra i diversi collaboratori e/o dipendenti dell’Ente. I Suoi dati saranno comunicati all’estero anche nei casi in cui ciò sia previsto per l’esecuzione di un contratto o di un rapporto specifico con il Titolare o per lo svolgimento di attività concordate oppure se ciò fosse previsto da norme di legge. E’ possibile che in alcuni Paesi extra-UE non siano garantiti gli standard europei di protezione e in questo caso il Suo consenso sarà la base giuridica del trasferimento e della conseguente assunzione dei rischi.

I dettagli aggiornati sui trasferimenti di dati possono essere richiesti all’indirizzo: amministrazione@aibi.it.

- Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

La modulistica da compilare prevede sia dati che sono strettamente necessari per aderire a quanto di interesse e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla richiesta, che dati di conferimento facoltativo.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art.2.A).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, materiale pubblicitario e comunicazioni informative o commerciali (ove applicabile) inerenti alle attività svolte e ai servizi offerti dal Titolare.

Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

In occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati è possibile venire a conoscenza di “dati sensibili” ovvero, ai sensi dell’art. 4 del Codice, di quei “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. La preghiamo, ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del Codice, di esprimere il Suo consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei Suoi dati, ivi compresi quelli sensibili.

Ai.Bi. non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio a cui l’utente ha aderito.

- Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.7 Codice Privacy e art.15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile;

- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell’art.5, comma 2 Codice Privacy e art.3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che La riguardano per fini di invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni informative o per il compimento di ricerche di mercato, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali attraverso telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli articoli 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/)

- Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- una raccomandata a.r. in Italia all’indirizzo Via Marignano 18 CAP 20098 San Giuliano Milanese – Frazione di Mezzano (MI);

oppure

- Titolare del trattamento

Ai.Bi. – con sede in Via Marignano, 18 20098 San Giuliano Milanese – Frazione di Mezzano (MI) è il titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, poiché può decidere in quale modo e per quali motivi, comunicati nell’informativa specifica, raccogliere ed utilizzare i dati personali conferiti dall’utente, nonché con quali strumenti trattarli e quali procedure di sicurezza attivare per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.

- Responsabili del trattamento

I vostri dati personali possono essere trattati, sia manualmente che elettronicamente o telematicamente, sia direttamente da Ai.Bi. – e per essa dal Presidente o da un suo delegato – che da soggetti terzi che, dotati di esperienza, capacità tecniche, professionalità ed affidabilità, svolgono operazioni di trattamento per conto della nostra organizzazione, per offrire un servizio sempre migliore e per garantire la massima soddisfazione dei bisogni manifestati dagli utenti del nostro sito, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza delle informazioni. Potrebbe, ad esempio, trattarsi delle società che stampano o confezionano i messaggi di “pubblicità sociale” inviati al domicilio del donatore.

L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto all’indirizzo amministrazione@aibi.it oppure all’indirizzo postale sopra indicato (sede del Titolare).

- Incaricati del trattamento

I dati personali saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate da Ai.Bi. e all’uopo nominate quali incaricati del trattamento per il perseguimento delle finalità sopra indicate. In linea generale, si tratta delle persone preposte all’erogazione dei servizi specifici, all’amministrazione, alla gestione dei servizi informativi, ai rapporti con donatori effettivi e potenziali, agli organizzatori di campagne informative sui nostri progetti e della cosiddetta “pubblicità sociale” a supporto delle nostre iniziative umanitarie.

- Carta di credito e informazioni finanziarie al sicuro

Qualora le donazioni siano eseguite attraverso carta di credito, Ai.Bi. ne garantisce la massima riservatezza e sicurezza.

Le informazioni finanziarie riguardanti la carta di credito comunicate telefonicamente(numero, scadenza, generalità del titolare) potranno essere conosciute esclusivamente da Ai.Bi. e dall’istituto di emissione della carta, unico gestore delle operazioni di pagamento.

La conservazione delle informazioni relative sarà limitata al periodo strettamente necessario per garantire l’accertamento della corretta transazione.

La trasmissione delle informazioni di pagamento e donazione online avviene tramite lo standard di sicurezza più elevato ed è garantita dal circuito PayPal: i dati della carta di credito dell’acquirente saranno totalmente illeggibili a terzi. Ai.Bi. non ha accesso alle informazioni in oggetto.

Ai.Bi. non si assume alcuna responsabilità in riferimento ad utilizzi non autorizzati o fraudolenti della vostra carta di credito da parte di soggetti terzi.

- La sicurezza dei vostri dati personali

Ai.Bi. adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei vostri dati personali.

Così come stabilito dai disposti normativi del D.Lgs 196/2003 e relativo disciplinare tecnico (allegato B, D. Llgs 196/2003), sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che vi riguardano.

Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi (responsabili del trattamento) a cui la nostra organizzazione ha affidato operazioni di trattamento dei vostri dati per proprio conto.

Tuttavia Ai.Bi. non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall’utente (esempio: correttezza dell’indirizzo e-mail o recapito postale o altri dati anagrafici), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

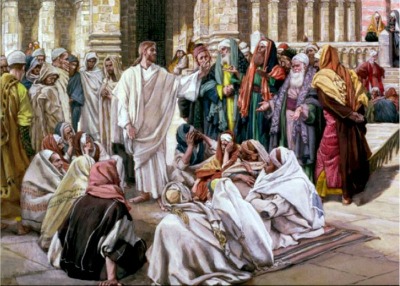

In occasione della XIV Domenica del Tempo Ordinario, la riflessione del teologo don Maurizio Chiodi prende spunto dai testi del libro del Deutoronomio (Dt 30,10-14), della Lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 1,15-20) e del Vangelo di Luca (10,25-37).

In occasione della XIV Domenica del Tempo Ordinario, la riflessione del teologo don Maurizio Chiodi prende spunto dai testi del libro del Deutoronomio (Dt 30,10-14), della Lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 1,15-20) e del Vangelo di Luca (10,25-37).